与纽约时报商榷:中国减排努力真的不够吗?

2018年8月2日

绿色创新发展中心 陈美安

日前《纽约时报》发表一篇题为“China Is a Climate Leader but Still Isn’t Doing Enough on Emissions, Report Says” 的文章,介绍在哥伦比亚大学任职的前美国能源官员戴维·桑德罗(David Sandalow) 最新发布的《中国气候变化政策指南报告》。

该篇报道指出“中国减排力度难以实现全球目标”,称该报告表明“如果中国的碳排放量继续保持目前的速度,各国将更难实现重要的气候变化政策目标”,“即使中国的排放量在2030年之后减少,这个目标也可能难以实现,除非它迅速下降”。

中国是全球最大的温室气体排放国,各国对中国减排的期待不难理解,尤其是在特朗普总统宣布美国退出《巴黎协议》之后,对中国的期许和减排行动的关注也日益增加。笔者通读《中国气候变化政策指南报告》后,认为能否从报告的政策梳理中来得到上述结论值得商榷,原因有三。

首先,该报告中对中国现有政策的梳理不够全面。

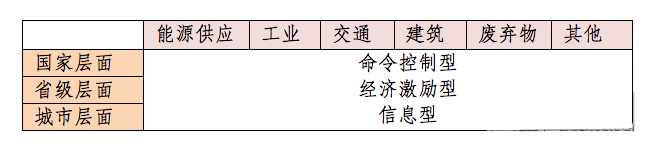

基于绿色创新发展中心的研究,我们认为对中国减排努力的追踪应该可以从政府层级,行业领域和政策类型这三个维度来梳理现有气候变化相关政策,在政府层级中,可以分别从国家、省级和城市层面来关注应对气候变化政策;在政策类型中,有命令控制型、经济激励型和信息型等不同方式来推动节能低碳;而在行业领域中,能源供应、工业、交通、建筑和废弃物处置等行业也各自采取了应对气候变化的相关政策。如下表所示:

举个例子,在梳理工业领域应对气候变化的政策,可以从政策类型的视角切入,在控制命令型中,有针对高耗能企业的节能减排准入制度以及对高耗能产品能耗限额标准等,而在经济激励型中,也有针对工业投资和技术改造的专项资金和碳排放权交易等政策。信息类的政策则包括对工业企业能源的计量、统计和监测等。

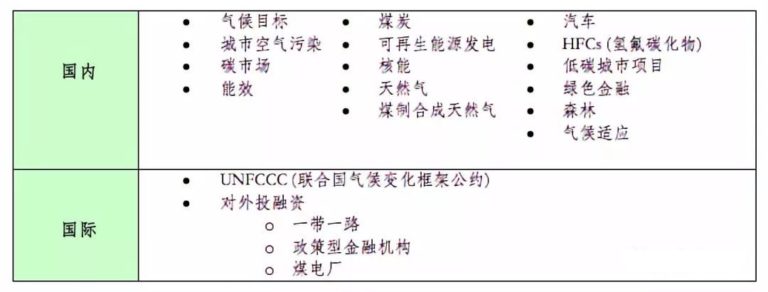

而《纽约时报》引用的这份报告梳理和解读的气候政策基本上是基于中国国家自主贡献、中国应对气候变化的政策与行动、五年规划和相应的温控方案等文件,侧重于与气候变化直接相关的政策,涉及到能源、交通、城镇化、林业、气候适应和气候外交等领域。如下表所示:

报告注意到了中国在应对气候变化行动中已经采取的多项政策,尤其是在能源领域。另外,报告在关注中国影响二氧化碳排放政策的同时,也对非二氧化碳的温室气体排放进行关注,并介绍了中国在HFCs减排上的努力,例如对HFC-23减排的政策补贴和对家用空调使用低全球变暖潜能值制冷剂R290的政策支持等。其次,报告也关注了中国在应对气候变化中的最新进展,介绍了中国推动绿色金融的努力,例如对绿色债券和绿色信贷发展的支持。报告还提及了中国在气候适应领域的政策与行动。

从政策出台的政府层级来观察,中国不仅在全国层面推行了一系列气候变化政策,在地方层面也通过不同的试点项目来鼓励省市进行绿色低碳的发展和创新。例如在低碳领域推行的低碳试点省市,针对交通提出的公交都市建设示范工程,建筑领域的推行的绿色生态示范城区,以及废弃物管理中推行的生活垃圾分类示范城市等。报告虽然提及低碳城市,但是并没有进一步梳理中国在地方层面的政策进展。

另外,从政策的类型来观察,中国国内的气候政策既有控制命令型也有市场激励型,不同类型的政策可以产生不同的减排效应。但是报告对此并没有足够的梳理和分析。

再则,从政策行业类型来看,因为能源生产和消费是温室气体排放的主要来源,所以对气候变化政策的梳理需要关注能源供给以及处在能源消费终端的主要行业,包括工业、交通和建筑等。尽管工业是目前中国温室气体排放的主要部门,但是交通和建筑领域的排放增长迅速,报告在关注中国在能源供给和交通领域应对气候变化政策的同时,也应该把建筑领域节能减排的政策行动列入观察范围。

其次,判断中国未来是否能为实现全球减排目标作出贡献的关键是要分析中国在实现碳排放达峰之后的排放趋势。

据我们了解,目前有不少研究机构已经对此展开研究。根据国际能源署(IEA) 2017年能源展望报告,在新政策情景下,即中国实现既有及“十三五”的政策目标情景下,中国将于2028年达峰,到2040年,中国能源相关二氧化碳排放将比2028年水平减少6亿吨,比2017年水平减少3.4亿吨。在可持续发展情景下,即考虑实现环境质量改善,可靠及可持续获得现代能源以及温升不超过2度等多重目标下,采取更加严格的节能标准,碳交易,CCS等政策技术情形下,2040年中国能源相关的碳排放可能下降到2001年水平。

中国经济转型、能源调整和技术发展的长期趋势存在很多不确定性,中国碳排放达峰后的趋势还无法给出明确判断,目前很难回答中国现在以及未来的努力会对实现全球减排目标作出多大的贡献。这是需要研究界继续工作的课题。

此外,全球气候治理在《巴黎协定》签订之后,已经进入了全球携手共同促进减排和温控目标实现的阶段,不需要也不必要再开启新一轮的互相指责。

综上所述,笔者认为《纽约时报》仅仅基于《中国气候变化政策指南报告》的发现就指责中国减排努力不够,这一观点值得商榷。