行为改变是支持温室气体减排的根本驱动力

2018年11月2日

绿色创新发展中心 特约评论员

日前发布的《IPCC 全球升温1.5度特别报告》引起广泛关注,结论中提到的冰川融化、洪水飓风、生态异化,很容易让人联想到科幻大片中的末日情景。无怪乎不少评论用“拯救世界仅剩12年”、“人类未来”等字眼做标题。且不追究这些说法是否科学,以看大片心态关注报告——无论是恐惧绝望,还是开灯散场后一切照常——恐怕都不是科学家的初衷。

要严谨的解读报告并不容易,对于“末日”时间的计算和描述也许和如下的论述有关:“ 全球升温有可能会在2030年到2052年间达到1.5度(高置信度)”, “相对于升温1.5度,自然和人类面临的气候相关风险在升温2度情况下大大增加 (高置信度)”。 事实上“气候变化对人类和生态系统的影响已经是观测事实(高置信度)”,“一些陆地和海洋生态系统的功能发生了改变和退化(高置信度)”。

应对气候变化时不我待

虽然不是末日,全球变暖关乎生死是个科学事实。1.5度或2度升温是以全球近地表平均气温衡量的,在不同地区,感受到的气候变化和影响差别巨大。例如北极地区的升温会是平均值的2-3倍,而北极“夏季无冰”现象可能发生的频率会增加10倍,从百年一次到十年一次。

气候变化的影响并不是渐变的,想在所有沿海地区修筑几米高的堤坝永保平安只是个良好愿望,因为极端气候事件发生的频率和强度不断增加,影响范围和人群广泛。而真正的风险存在于极端事件造成的影响程度和常规预防措施可承受上限之间的不可估计的差距。

图片说明:台风山竹过后的深圳 供图/雨季秋叶

不用说脆弱地区的飓风、干旱,如果我们还记得2012年7月的暴雨,北京这样的内陆城市也会出现洪灾、导致伤亡;今夏席卷全球的热浪,使得东亚、欧洲和中国华北这些一直以来气候温和的地区出现高温致死案例;而这一切在未来更会成为常态。

无论如何解读,报告所指清晰:时不我待,需要更早、更快、更强的行动。《巴黎协定》中各国认同在本世纪后半叶实现全球碳中性,1.5度报告指出需要将此目标提前到2050年左右。然而事实如何?根据斯特恩勋爵最新研究结果显示:2030年《巴黎协定》所有国家自主行动完全实施的减排量,同实现2度目标相比仍有100-150亿吨的缺口。

加速行动何其难!本届诺贝尔经济学奖获得者诺德豪斯说,“气候变化是最大的市场失灵”,市场失灵的根本是趋利避害和短视,之于国家是发展的博弈,之于个人是生活和发展的需求。挖掘减排潜力一边是国家目标,一边是行为改变。

挖掘应对气候变化行动的潜力

全球减排行动最大的潜力是促使美国政策回归到应对气候变化的正途。美国是最大排放国之一,退出《巴黎协定》不仅是对其国内行动的拖延,也极大程度破坏了气候变化全球共识。1.5 度报告若能撼动其已然逆历史潮流而行的国家行动,则善莫大焉。当然,美国的地方政府是气候行动的主力,加州州长布朗提出要在2045年实现碳中性的目标。更多地方政府制定有前瞻性的气候目标和政策将对美国的实际减排效果起到核心作用。

图片说明:雅鲁藏布江上的堰塞湖 图片来源:中新社

中国在美国退出巴黎协定后,成为赢得气候正义的希望。中国拥有全球第三极青藏高原,也是气候变化脆弱地区,最近在雅鲁藏布江上游因冰川消融出现的堰塞湖,已经给我们敲响了警钟;1.5度报告只会坚定中国行动。应对气候变化是建设生态文明的内生需求,减排二氧化碳的同时协同控制其他污染物排放,符合国家核心利益。中国已建立完善的低碳发展管理体系,是全球最大的可再生能源投资和消费国,已经提前三年完成了2020年在2005年基础上降低二氧化碳强度40-45%的目标。有不少专家认为,下一步中国有希望在2030年前实现二氧化碳排放达峰的目标。

制定最清洁的政策标准是实现最大化减排的途径。作为发展中国家,我们一直以对标发达国家作为政策制定的逻辑之一,但未来,中国的环境政策应该更多起到引领的作用。机动车污染物排放的国六标准被认为是全球最严格的排放标准之一。节能和温室气体排放领域也应该制定最清洁最高效的标准,才能反映我国减排的紧迫性和对国际气候治理机制的贡献。

中国强化行动的可能领域之一是非二氧化碳温室气体的减排。1.5报告中特别提出了对于非二氧化碳辐射强度的路径,要在2030年后持平。2012年,中国总体排放中,有16.8%来自于甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物等温室气体,而且增速迅猛,进行有效的控制非常重要。具体行动包括更好的废弃物管理,冰箱空调等设备的制冷剂替代等。根据国际粮农署的研究,中国运输过程中的食品损失和浪费所致甲烷排放同样排名世界第一。黑碳是一种短生命周期温室气体,是细颗粒的一种,本质上是空气污染物,同时干扰辐射强度,对极地融冰和局地气候影响巨大。我国的蓝天行动将会减少黑碳排放,对气候贡献巨大。这些传统上属于环保范围的工作,在环境管理体制调整后,可能会有新的政策机会。

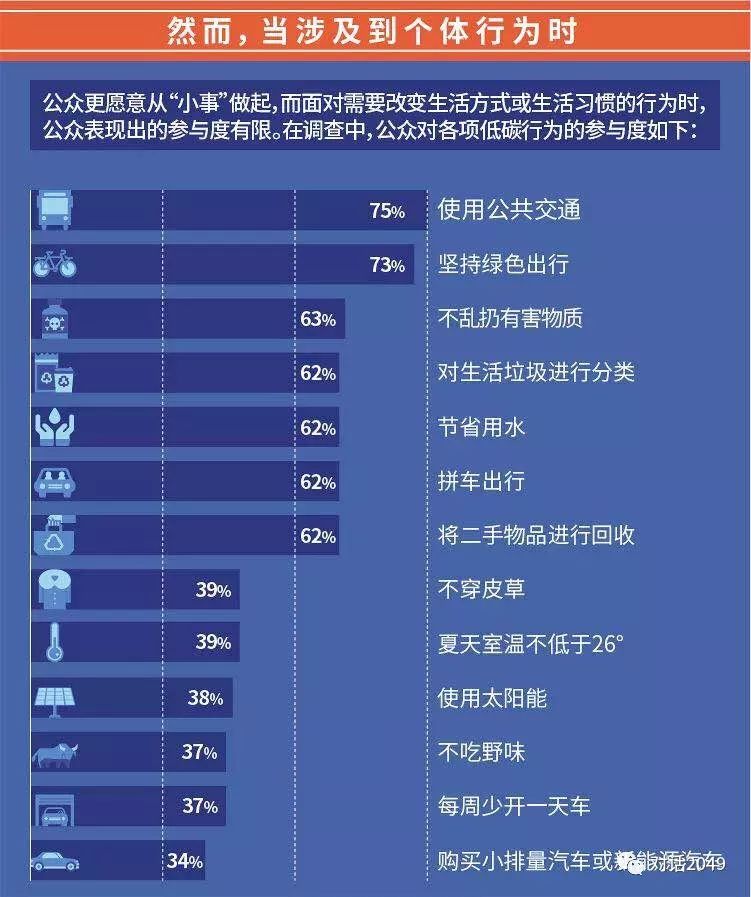

不调整生活方式很难达到碳中性

无论国家目标和政策如何,真正的减排来自于生产、生活、消费行为的改变;长期以来,气候变化都是庙堂之上的话题,知道分子很多,行动者不够。iGDP的调研显示,虽然有83%的人表示了解低碳,其中92%还都认为低碳与自己相关,但是谈到具体的行动,参与度就只在34%-75%之间了。公众对自己的生活方式改变较少,或者行动成本较低的行动参与度较高,比如日常出行以公交为主(75%);对相对来讲要投入更多资源或者作出巨大改变的行为参与度就不高了,比如每周少开一天车(37%),夏季室内空调温度不低于26度(39%)。

行为改变是支持温室气体减排的根本驱动力,不调整当代社会已经保持高强度碳排放,已经习惯了的生活方式,要在本世纪中实现碳中性,可能性很小。

生活方式是什么,是农村要向城市看齐,发展中国家向发达国家看齐。是冬暖夏凉、丰衣足食的基本需求,也有住大房子、开大车,周游世界的美好愿望。而这些背后都是一条一条不同增长趋势的温室气体排放曲线。

中国家电需求连年升高,以空调为例,城镇居民基本上已经超过了一家一台,而农村居民则平均两家不到一台,未来的发展一定是填补这个空间。和发达国家的差距仍然很大,不和美国比,即使日本,其户均空调保有率也在2以上。有一个衡量生活方式的指标就是人均生活用电量,中国的这个指标在2014年为是美国的八分之一,欧洲的三分之一。未来三十年,可以预见全球能源结构并不能飞速的低碳化,而生活方式的改变就成为必须。

改变餐饮结构、减少肉食,已经是行动清单的选项之一,将夏天空调温度设置在26度以上也许应该成为一个全球倡议。这些已经涉及到了作为人类的最基本舒适需求,素食会让很多刚刚温饱的国家感到匪夷所思,而房间温度控制对一些发达国家居民来讲有点难以适应,即使是环保工作者也不例外。这些都涉及到人最基本的需求,要改变难上加难。

这需要发达国家切实提前行动,树立更好的标杆,摸索跨越式的路径,需要系统化的普遍路径,而非点缀性的个别行为。住别墅,开SUV,一言不合就去伦敦看鸽子,偶尔吃个斋,就认为给气候变化做了贡献,恐怕是不能服众的。

气候变化这个最大的市场失灵背后是人性的趋利避害和短视,而挑战人性恐怕是我们解决气候变化的真正难关。