媒体文章 | 破解含氟气体难题:中国制冷行业低碳转型展望

2025年1月6日

绿色创新发展研究院iGDP

2024年9月30日,国家生态环境部在原则上通过了《中国履行<关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案(2024-2030年)》,为到2030年进一步削减和淘汰消耗臭氧层物质定下基调。作为《蒙特利尔议定书》(后称《蒙约》)及其《基加利修正案》缔约国,中国积极推进《蒙约》覆盖气体的管控,并已完成其中7类在除豁免受控用途和原料用途外的淘汰。因此,此次《国家方案》管控的重点将是最后2类需要攻坚的含氟气体——含氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟碳化物(HFCs)。

从臭氧危机到气候挑战:含氟气体的多重威胁

针对HCFCs和HFCs进行管控有利于保护自然环境和人类安全、缓解全球温室效应。

HCFCs属于消耗臭氧层物质(Ozone-depleting substances, ODS),是破坏臭氧层的元凶之一。它在排放入大气后会释放氯原子损耗臭氧层,导致有害紫外线辐射增强,进而加剧人体罹患皮肤癌等疾病以及农作物减产的风险。这类含氟气体的代表除HCFCs外,还有全氯氟烃(CFCs),在它们对臭氧层的危害被识别前,曾是全球广泛使用的制冷剂。1987年《蒙约》的通过开启了针对CFCs、HCFCs以及其他臭氧消耗物质的减排进程,目前全球99%ODS的生产和消费已实现淘汰。

此外,这类含氟气体还具有远超二氧化碳的升温潜势(Global Warming Potential, GWP),正在加剧全球变暖。例如,在100年的时间框架内,HCFC-22、HFC-134a的温室效应能达到二氧化碳的1960倍和1430倍,而这两种气体分别是房间和汽车空调器的常用制冷剂之一。1997年通过的、以减少温室气体排放为目的的《京都议定书》将HFCs纳入管控。此外,HFCs虽然不会破坏臭氧层,但考虑到它是CFCs和HCFCs的替代型产品,《蒙约<基加利修正案>》也规定了它的削减与淘汰。

表1:部分含氟温室气体GWP数值(二氧化碳GWP=1)

来源:IPCC AR6 Report,EU F-Gas Regulation Annex

《蒙约》履约压力下,制冷行业减排路向何方

中国是全球最大的HCFCs、HFCs生产国、使用国,在《蒙约》与《基加利修正案》下,正面临着较大的削减压力。

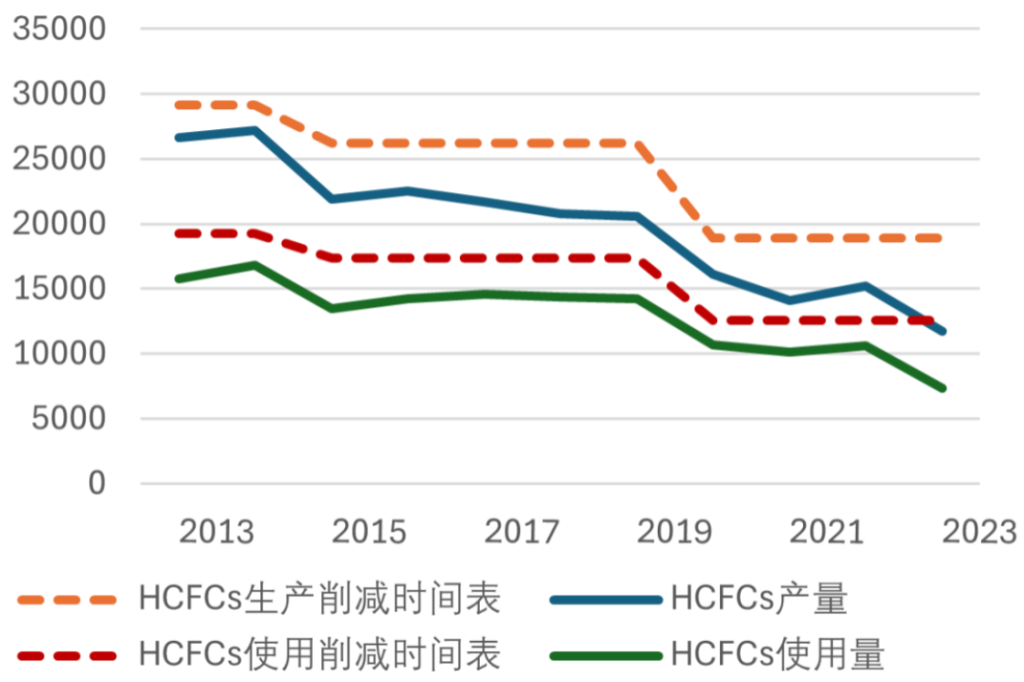

对于HCFCs,中国于2013年进入《蒙约》履约程序,需将生产与消费冻结在基线水平并逐步削减,到2030年实现仅保留2.5%基线值以供维修使用。2013年,中国HCFCs产量和使用量分别约为43万吨和28万吨,占全球总量的85.4%和49.3%(图1)。截至目前,中国顺利甚至超额完成了《蒙约》阶段性履约要求,但根据《国家方案》,2026-2030年中国大约还需完成生产量基线值30%和使用量基线值24.3%的削减工作。

图1:中国HCFCs生产、使用与履约时间表(ODP吨)

来源:UNEP Ozone Secretariat

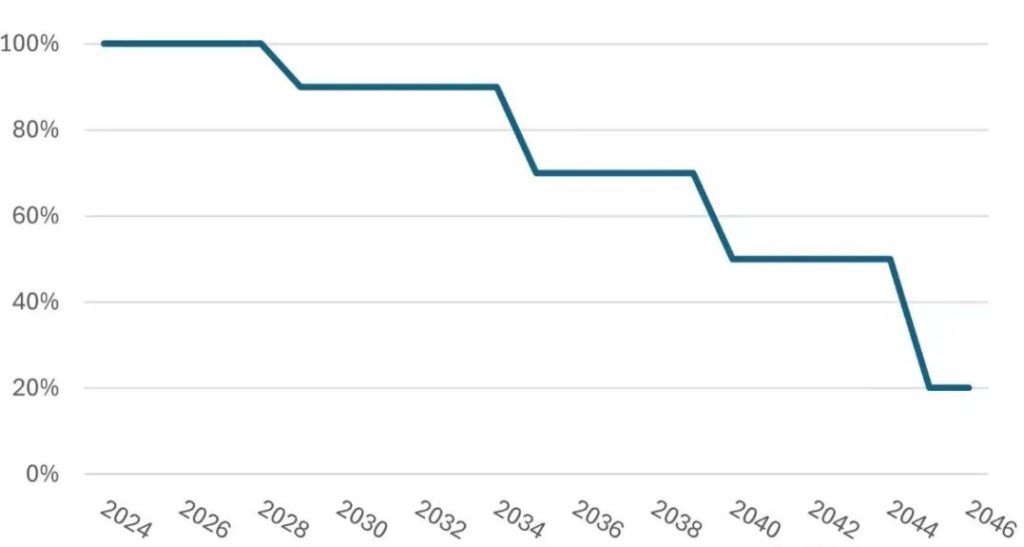

HFCs的生产与消费伴随着HCFCs的削减不断上升。根据生态环境部数据,中国共生产18种受控HFCs中的11种,产量约占全球HFCs总产量的80%。依照《基加利修正案》规定,中国从2024年起将受控用途HFCs的生产和使用冻结在基线水平,为生产量18.52 亿t二氧化碳当量(CO2e)、使用量9.04亿tCO2e(含进口量0.05亿tCO2e),并计划到2045年实现生产和使用不超过基线值的20%(图2)。

图2:中国HFCs履约时间表(基线值百分比)

来源:《基加利修正案》

HCFCs和HFCs的巨大产销量与国内庞大的制冷行业有关。统计显示,有接近90%的HCFCs和HFCs会被用作制冷剂。并且,由于资源禀赋和庞大人口规模,中国集中了全球大量的制冷剂生产与消费。2023年,中国制冷剂产能约占到全球65%-70%,需求量则达到全球40%。而目前的主流市场仍被二代HCFC制冷剂、特别是三代HFC制冷剂占据,代表产品包括HCFC-22、 HFC-32、HFC-134a以及HFC-410A等(由HFC-32和HFC-125混合制成)。以国内市场为例,2022年房间空调器制冷剂R-32占比约达到68%,其次是R401A;而在汽车空调领域,R-134a长期是国内乘用车、货车和客车最主要使用的制冷剂。

中国制冷行业减排之路,机遇与压力并存

由于HCFCs、HFCs制冷剂用途的高占比,积极推进制冷行业受控含氟气体削减工作将是中国成功履约的关键。

1. 政策推动制冷剂用途HCFCs淘汰和HFCs减少

此前,中国出台多项政策,如,《绿色高效制冷行动方案》《制冷设备更新改造和回收利用实施指南》《“十四五”冷链物流发展规划》,以加强两类含氟制冷剂的管控。这些政策文件指出,要引导企业采用低GWP值制冷剂、加速淘汰HCFCs制冷剂、限控HFCs使用,严格控制生产过程中制冷剂的泄露和排放,开展回收、再生利用和无害化处置。

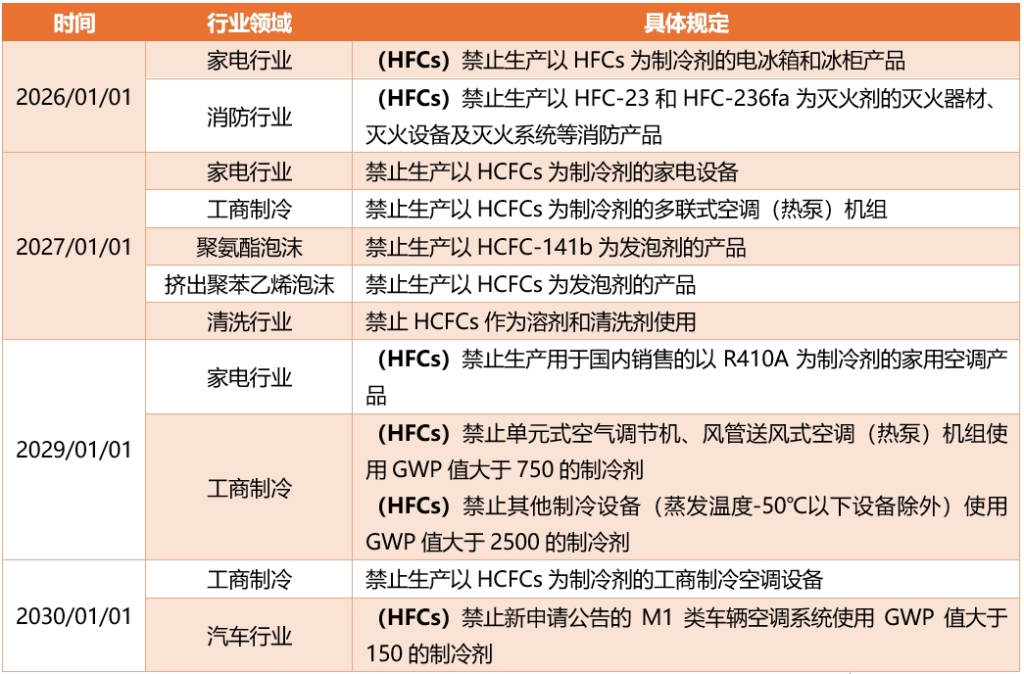

此次《国家方案》也以制冷行业为重点,规定了气体分行业禁产禁用时间(见表2),推动受控用途HCFCs的淘汰及HFCs的削减。

表2:HCFCs、HFCs分行业禁产禁用时间表

来源:《中国履行关于<消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书>国家方案》征求意见稿

2. 技术助力制冷行业受控气体削减

要实现制冷行业HCFCs及HFCs的生产、使用和排放减少,助力履约目标达成,两条重要技术路径分别是研发环保型制冷剂和强化制冷剂的回收再生。

1)环保型制冷剂研发与使用

研发与使用不消耗臭氧层、低GWP值的替代品是从源头削减受控物质的核心举措之一。在制冷剂行业,氢氟烯烃制冷剂(HFO,如HFO-1234yf)、碳氢(HC)及其他天然工质制冷剂等都是具有潜力的制冷剂替代品。2023年发布的《中国消耗臭氧层物质替代品推荐名录》将丙烷(HC-290)、二氧化碳(R744)等列为了优先替代品,《国家方案》中也鼓励在电动汽车热系统领域开展R744、R290等制冷剂的研发和应用,在家电领域采用R290制冷剂。

然而,要真正实现环保型制冷剂替代,中国还需克服多重难关。首先,这些产品可能面临着安全、成本或能效方面的挑战。例如,R1234yf、R290具有一定易燃性,增加了使用时的安全风险;R744运行压力高,增加了设备的耐高压要求、成本,并引发对安全性的担忧。

其次,尽管HFOs是四代制冷剂发展的重要方向之一,但中国在其研发上面临着严重的知识产权制约。全球HFOs专利总数超过1600项(合并同族后),而中国企业专利数量仅占14%,核心专利数仅1.7%。目前国内HFOs产能多来自给国外代工或中外合资公司,部分国内企业虽已具备自主知识产权的HFOs生产技术,但产能规模还相对较小。例如,环新氟材通过三氟乙烯为原料制备HFO-1234fy,其产业化装置年产约3000吨。考虑到新的单工质筛选难度不断加大,制冷行业也在尝试混合工质的开发。例如,浙江省化工研究院开发的HFO-1234ze(E)/HFE-143a/HFC-32组合物,浙江大学开发的HFO-1234fy/HFC-152a/HFC-134a等。

总体来说,中国目仍处于二代制冷剂向三代过渡过程中,第四代制冷剂的发展仍在探索之中。但随着HFCs配额期开启和HCFCs的淘汰,中国HFCs的削减压力将不断上升。因此,行业针对四代制冷剂的研发、完善与推广工作需加速推进。

2)制冷剂回收与再生

制冷剂回收与再生技术是将设备中的制冷剂回收后,通过简易再生或蒸馏再生等方式,实现制冷剂提纯再生。该技术有利于减少温室气体排放、缓解《蒙约》下配额削减压力。但同样,中国距离建成完善的制冷剂回收与再利用体系还有一定差距。

首先,中国制冷剂回收率与回收比例都相对较低。据统计,2015年中国制冷剂回收量为113吨,尽管近年来增长迅速,并于2021年突破千吨,但与欧盟破万吨以及美国超7000吨的回收量仍有较大差距。而在回收空调、冰箱制冷剂的过程中,中国能实现的回收比例约为40%和14%,相比欧美等发达国家,有极大提升空间。

其次,制冷剂并不理想的回收情况也影响了后续的再生环节。研究显示,由于回收量小、回收时分类情况欠佳,制冷剂再生费用可能高达4万-10万元。加之再生技术要求高、需要企业具备相应资质,目前中国开展制冷剂再生工作的企业数量极为有限。

对此,中国家用电器研究院电器循环与绿色发展中心主任蔡毅称:“有五大因素共同导致了中国制冷剂回收再生现状:一是现有政策以指导性为主,强制性政策相对缺乏,不利于明确主体责任;二是空调器等产品的整机回收率低,进入回收环节的制冷剂少且分散;三是主要依靠市场化机制,企业开展回收实践的资金和动力不足;四是回收人员技术水平参差不齐,拆解过程中容易造成泄漏;以及还有,未按照制冷剂种类开展分类回收,不利于末端资源利用。”

制冷行业发展挑战与前景展望

1. 中国制冷行业受控物质削减面临国际压力

中国是制冷剂出口大国,出口国政策同样会对中国制冷行业产生重要影响。以美国、欧盟为例,这些国家和地区已经完成了对于HCFCs的淘汰、并将于2024年完成HFCs生产、消费40%的削减。对于HFCs等含氟制冷剂,美欧等国都做出了额外规定。

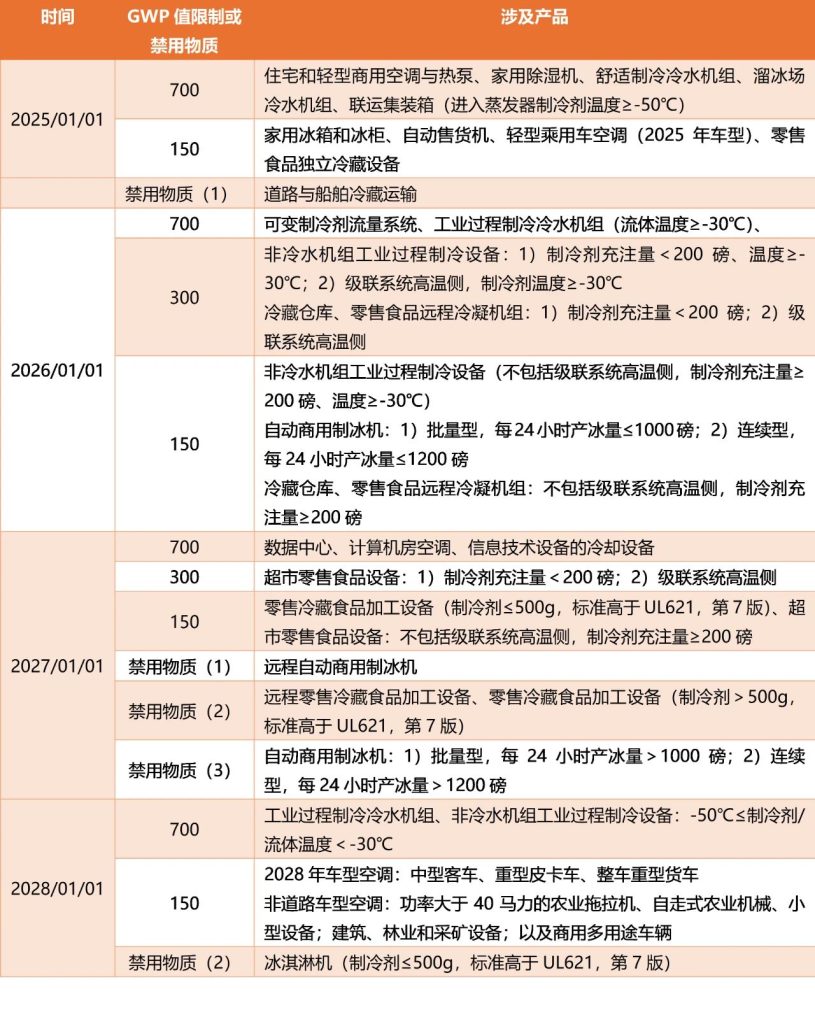

美国于2020年颁布了《创新与制造法案》(AIM法案),以推动HFCs生产和消费的减少。根据该法案,美国国家环境保护局(EPA)以制冷、空调和热泵行业为重点制定了HFCs的使用限制,即按照产品不同用途规定了可以使用的HFCs最高GWP值、或是禁用特定HFCs(详细规定请见附件1)。其中, 系列规定,例如住宅和轻型商用空调与热泵到2025年禁用GWP超过700的制冷剂、轻型乘用车空调(2025年车型)禁用GWP超过150的制冷剂,极大限制了R134a、R410A等的使用。此外,在《重要新替代品政策》(SNAP)中,EPA分用途列出了可接受的制冷剂替代品,包括了R32、R290和R1234yf等。

欧盟在2024年初通过了新的F-Gas法规,在含氟气体的生产、销售、使用、进出口、泄露监测、回收销毁等各环节建立起严格管控。相比于《基加利修正案》,该法规覆盖的受控含氟气体范围更广,既包括了更多的HFCs气体,还将部分HFOs、HFEs及其混合物等也纳入管控。同时,该法规还约定了更领先的削减时间表,计划到2050年实现HFCs的淘汰。在规定中,欧盟也根据用途和GWP值限定了含氟产品投放市场的时间(详细规定见附件2)。值得注意的是,这一禁令规定了,2026年的家用冰箱和冷冻柜,2032年的冷水机组、插电式房间空调、一体式空调等设备(功率不超过12kW),以及2035年的分体式系统(功率不超过12kW),需禁用所有被管控的含氟气体。这意味着HFO-1234yf等HFO制冷剂在欧盟市场的使用也将受限。

此外,欧洲化学品管理局还公布了一项全氟和多氟烷基化合物(PFAS)限制提案,覆盖约10000种PFAS物质,法案一旦落地,将影响绝大多数HFC、HFO制冷剂的生产、投放与使用,这对于向欧洲出口含氟制冷剂或是含氟制冷、空调和热泵设备的企业,将是新的严峻挑战。

总体来说,由于欧美等发达国家的管控政策,中国出口企业需要提前布局产能、调整出口产品,这在给企业带来一定压力的同时,可能也将加速中国受控物质削减进程。

2. 中国制冷行业发展前景展望

尽管面临多重挑战,但中国制冷行业总体发展前景向好。

从新型制冷剂发展看,中国空调行业已经开展多年关于R290技术路线的探索,改造R290生产线29条,年产能约1839万台。作为替代型制冷剂,R290展现出多重优越性:首先,其ODP为0、GWP为3,对环境友好;其次,R290能效水平较R32、R410A等更高;再者,R290与R22热力学性能相似,替代时设备改造成本低。并且,通过对当前欧盟、美国管控政策的观察,R290或将成为在国际市场也具有一定竞争力的制冷剂。此外,针对R290的易燃性,实验研究结果表明,R290的燃爆条件相对苛刻、风险可控。下一阶段,中国需继续强化R290的推广工作,在二代制冷剂淘汰过程中,如果部分企业能直接转向新型制冷剂,将在一定程度上减轻中国HFCs的削减压力,发挥中国的后发优势。

而在制冷剂回收再生方面,《国家方案》中的各项举措将有助于构建起更加完善的管理体系。《方案》具体措施包括:加强拆解处理企业的管理,做好制冷剂回收;强化工商制冷设备中制冷剂回收监督管理,建立使用记录制度;加强制冷剂再生单位管理,建立溯源与流向管理制度;以及研究 HFCs 替代、回收和再生利用、销毁等领域开发温室气体自愿减排项目方法学的可行性和科学路径。

在管理机制不断建设的过程中,如何调动产业链相关方的积极性也尤为关键。对此,蔡毅认为:“首先,希望政策能给予企业一定补贴或资金激励,并在未来开展制冷剂回收利用进入地方碳普惠、自愿性减排机制的探索;其次,要创新模式,例如构建可交易再生制冷剂的认证机制,建立全流程的信息追溯规范、形成制冷剂全生命周期的管理模式;以及,进一步宣传先行先试企业,提升公众意识。”制冷剂全生命周期管理,是2024年10月底召开的《保护臭氧层维也纳公约》和《蒙约》缔约方大会(COP13/MOP36)的重要议题之一。中国改善制冷剂回收再生领域的监管与实践,将为构建制冷剂全生命周期管理的中国模式提供重要助力。

附件1 美国制冷、空调和热泵产品限制GWP值或禁用物质列表

来源:US EPA, Technology Transitions Program

附件2 欧盟F-Gas法规有关制冷行业的市场禁令

来源:EU F-Gas regulation

作者:马越 绿色创新发展研究院助理分析师

*本文于2024年12月30日首发于财新